Avevo letto da qualche parte di una Tarte Vert-Vert. La Tarte era quella di Claude Monet, una torta che il pittore faceva servire ai suoi ospiti all’ora del tè nella sua casa, o meglio nel suo quadro vivente, Giverny.

Incuriosita mi metto alla ricerca della ricetta e trovo un libro francese che aveva pubblicato integralmente il ricettario dei piatti che venivano preparati nella meravigliosa cucina del pittore a Giverny. Poi un’amica mi regala lo stesso ricettario, in una edizione più contenuta e in bianco e nero in italiano e ritrovo la Tarte Vert-Vert.

Nel frattempo vado a Giverny in silenzioso pellegrinaggio.

Al mio ritorno, inaspettatamente, nei miei vasi all’ombra spuntano delle ortiche. Dico inaspettatamente perché le ortiche sul mio terrazzo non sono mai cresciute e non per mia cura, ma per un caso, come per caso sono comparse dopo qualche giorno di mia assenza. Le guardo, belle, grandi, dritte e decido di trasformarle in qualche cosa di meno respingente.

Ho una storia un po’ antica con le ortiche, una sorta di amicizia giardinesca che parte dal 1993 quando partecipai a Roma a Vivilerive, un Parco abusivo sulla sponda del Lungotevere dei Papareschi e dove proposi, insieme a Fabio Di Carlo, “Evidenziato”, un percorso tra le ortiche altissime lungo la riva del Tevere. Le ortiche, segnate da tanti nastri rossi, una sorta di evidenziazione, erano per noi una risorsa strutturale ed estetica per quell’ambiente e quindi degne di attenzione da parte di tutti.

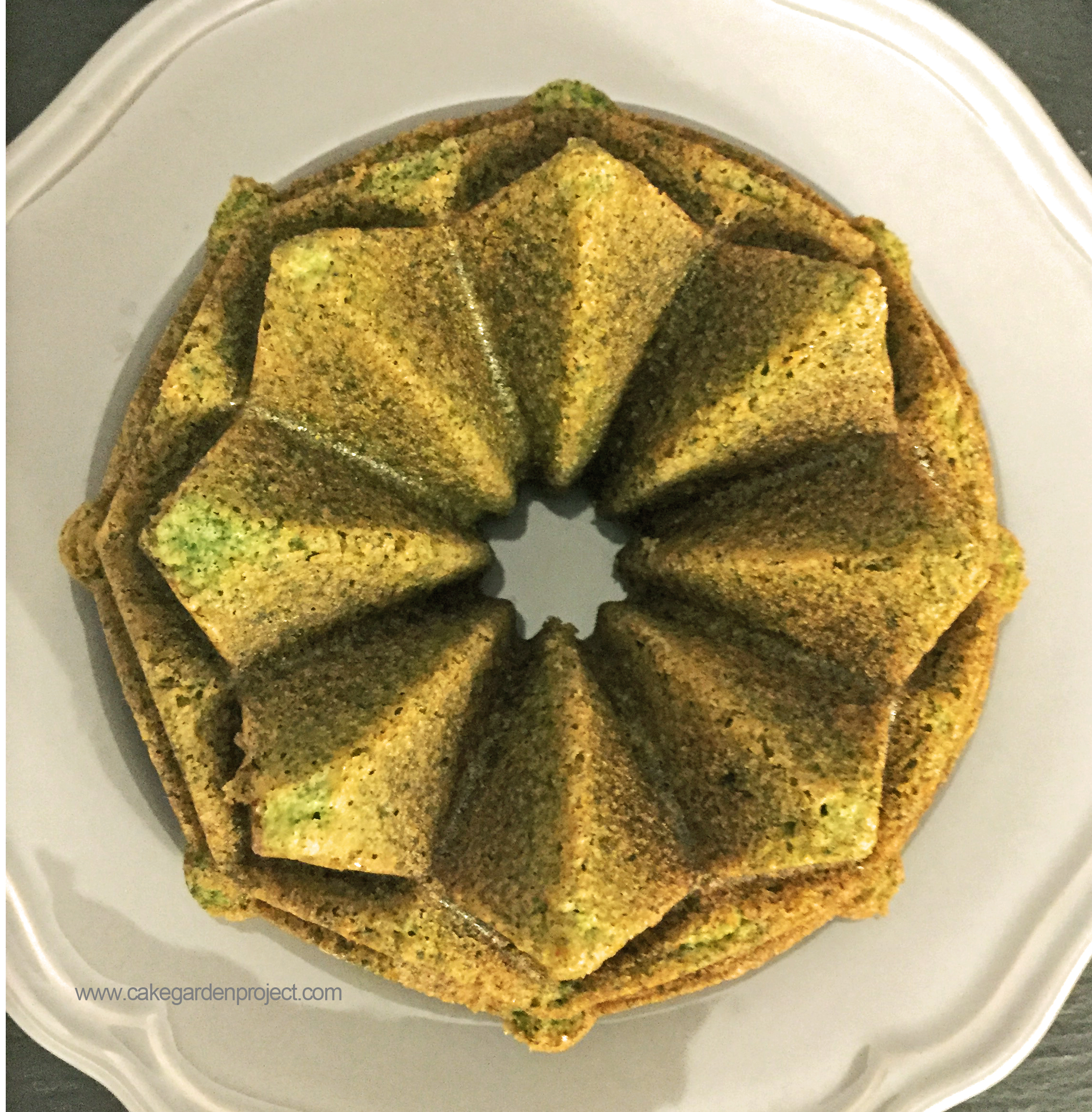

Ma torniamo alla cucina. Il riso non è tra i miei piatti preferiti, anche se il risotto alle ortiche è buonissimo. Decido allora che la famosa Tarte Ver-Vert di Monet invece che ai pistacchi, come vuole la sua ricetta, per essere più verde deve avere le ortiche dentro. Di ricette salate con le ortiche ce ne sono moltissime, ma di ricette dolci davvero poche, e allora inizio con un primo esperimento riuscito abbastanza per consistenza, ma un po’ troppo dolce come sapore. Il verde, il colore, c’è tutto, anzi è talmente verde che mi sono stupita per l’intensità della colorazione della pasta del dolce.

Di ortiche però a Giverny, nel giardino, non ne ho viste. E’ un giardino che in gergo si apostrofa come “leccatissimo”, non c’è una foglia fuori posto, un petalo caduto a terra, un rametto spezzato. Per certi versi è perfino inquietante.

Monet arriva a Giverny nella primavera del 1883 con la sua compagna Alice e una legione di figli. Il pittore ha sempre amato la campagna e con l’acquisto di questa proprietà a più di un’ora da Parigi, nell’Alta Normandia, decide di allontanarsi dalla vita città e di mettere le radici dentro un paesaggio tranquillo, un luogo dove la luce può costruire e mescolare i suoi colori, quelli che riprodurrà nei tantissimi quadri che verranno realizzate qui: 250 saranno i quadri che hanno come soggetto le ninfee, 238 i paesaggi intorno a Giverny, 272 quelli che ritrarranno il giardino acquatico, insomma un giardino come continua ispirazione.

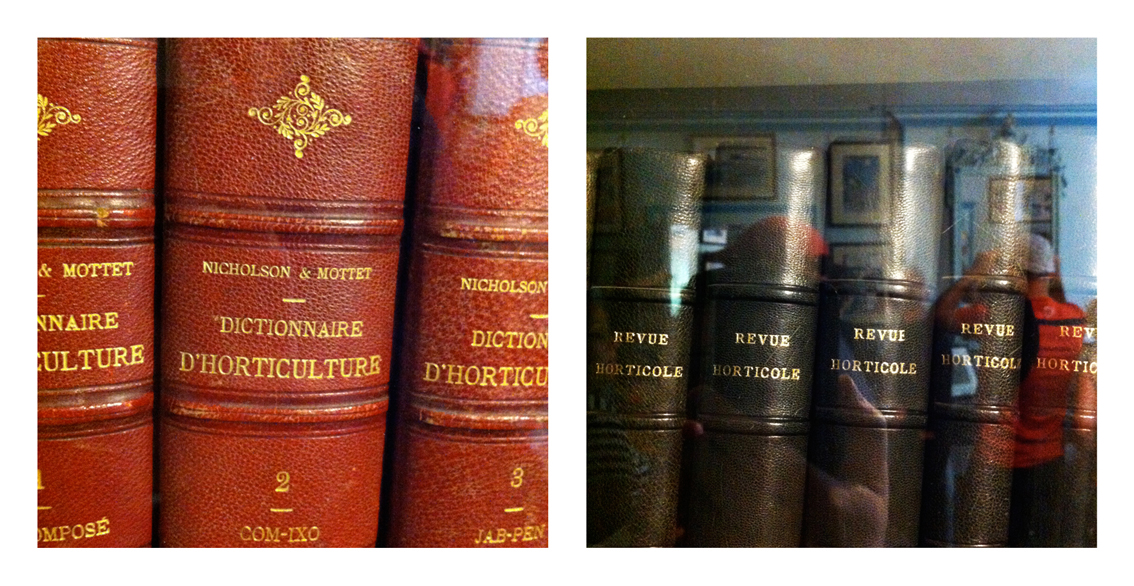

Qui, in questa casa che presto accoglierà amici, pittori, mercanti e parenti, Monet seguirà la costruzione del giardino, si occuperà di comprare semi, bulbi, piante ordinati spesso attraverso i cataloghi dell’epoca, leggerà le riviste di orticoltura, seguirà i suoi cinque giardinieri che all’inizio del Novecento si occuperanno del giardino mentre un sesto invece, seguirà la vita del nuovo stagno. E poi ci sarà il fido Florimond, l’uomo dell’orto e del frutteto che porterà nella cucina del pittore gli ortaggi che verranno serviti durante i pasti della famiglia.

Le due stanze più sorprendenti della casa di Giverny sono inaspettatamente la sala da pranzo e la cucina, la prima tutta rivestita di un color giallo, dai mobili fino alle superfici delle pareti sulle quali trovano posto una collezione di xilografie giapponesi in voga alla fine dell’Ottocento, molte di Hiroshige. Da un ambiente vivace, dove ancor oggi non si fa fatica a immaginare le facce sorridenti degli invitati intorno alla grande tavola, si passa alla cucina ricoperta di piastrelle blu cobalto di Rouen con i tipici decori della regione. Una meraviglia.

La cucina è una cucina moderna per l’epoca, ha tutte le attrezzature che servono per sfamare legioni di golosi: fornelli, stufa, forni, bollitori e un enorme armadio a muro che occupa un’intera parete e dentro il quale stoviglie e attrezzi per la cucina sono riposti con cura, non ultimo una gelatiera per fare un meraviglioso gelato alla banana. Scintillanti pentole di rame sono poi appese alle pareti, mentre piani di marmo accolgono bilance e pentoloni.

Monet non entrerà in cucina, non sarà lui a cucinare né a inventare o rimaneggiare ricette, ma vorrà sempre essere messo al corrente dei menu organizzati per i suoi ospiti, così come sarà sempre lui, a tavola, a tagliare la selvaggina o il pollo, a condire l’insalata, ad aggiungere aromi e spezie sia alla carne che alle verdure.

Per quanto riguarda il suo giardino invece sarà proprio lui in prima persona a decidere l’introduzione delle piante esotiche, dai bambù alle ninfee, piante che ad un certo punto, per ignoranza, per la non conoscenza preoccuperanno i contadini del piccolo borgo che viste le strane creature vegetali pensarono a probabili ripercussioni negative sulle loro colture.

D’altronde il rapporto con i locali non fu facile fin dall’inizio; si narra che i contadini dopo aver visto Monet in mezzo alla campagna con tela e cavalletto dipingere en plain air dei covoni di fieno, il giorno dopo questi erano spariti lasciando il pittore senza il suo soggetto. Solo dopo una contrattazione monetaria, questi riapparvero magicamente per essere definitivamente immortalati per sempre.

Monet seguito dalla sua famiglia faceva poi lunghe passeggiate sull’Epte, un affluente della Senna, con le norvegesi, le barche piatte da fiume, con le quali attraversava un paesaggio segnato dai filari dei pioppi, protagonisti in molte opere realizzate a Giverny.

Un giorno, proprio in una di queste passeggiate il pittore si accorse che molti dei pioppi che stava dipingendo erano segnati sulla corteccia, il segno che di lì a poco dovevano essere abbattuti. Monet dovette comprare all’asta i pioppi per non farli momentaneamente abbattere e per poterli dipingere … Insomma Monet a Giverny oltre a rincorrere i tanti pargoli della sua grande famiglia allargata, doveva correre dietro ai pezzi di paesaggio che gli venivano sottratti quasi da sotto il pennello.

Quando il clan Monet arrivò a Giverny un frutteto ormai in decadimento circondava la casa; il pittore fece subito sradicare i vecchi alberi fruttiferi, liberando così lo spazio davanti alla villa, spazio che dovrà accogliere nel tempo un giardino di fiori, tanti fiori colorati dalle corolle semplici o composite, il Clos Normand, un piccolo eden pieno di Iris, campanelle, pelargoni, primule, papaveri e peonie, tulipani e Digitalis, Verbascum e Cosmos, Myosotis, astri, passiflore, ellebori, gigli e rose, salvie e viburni, anemoni e zinnie, agerati e girasoli, fioriture pensate per sbocciare in sequenza temporale e cromatica tra la primavera e l’estate. La struttura del giardino è semplice, un viale ricoperto da una pergola è l’asse centrale che regola la sequenza di tantissime aiuole rettangolari stracolme di piante che si toccano in cuscini vegetali dalle mille sfumature. Una struttura rigida, geometrica, quasi da orto.

Monet è già un esperto giardiniere quando arriva a Giverny poiché ha da sempre curato i giardini delle sue precedenti dimore e qui lavorerà seguendo personalmente le piantagioni, i lavori stagionali, le costruzioni dei nuovi parterres, un lavoro incessante che lo porterà a interessarsi sempre di più di botanica e agronomia tanto da comprare lui stesso bulbi e piante nei suoi viaggi in Olanda e in Inghilterra. Ordinerà semi da Thompson & Morgan, i quali creeranno appositamente per il pittore un ibrido di papavero orientale dedicandoglielo, girerà i maggiori vivai europei per i suoi arbusti fioriti, alla ricerca di esemplari esotici e nuovi ibridi per aumentare la gamma delle sfumature cromatiche. L’orto e il frutteto saranno impiantati più in là rispetto alla casa: cotogni e ciliegi giapponesi insieme a verze e insalate e poi peri e poi ancora una nuova terra ricca di humus che sostituirà progressivamente il vecchio strato di coltivo.

Il lavoro però a questo punto non è ancora finito, manca un giardino acquatico che sarà realizzato alcuni anni dopo l’arrivo della famiglia, uno stagno immerso in morbide masse arboree costruito al di là della strada che limita in basso la proprietà. Lo specchio d’acqua sarà realizzato su un terreno paludoso facendo deviare il corso d’acqua che vi passava accanto, un lavoro costoso e delicato nel quale Monet esprimerà tutto il suo debole per l’esotico, l’orientale, introducendo strutture e forme del giardino giapponese e le piante, dagli aceri ai bambù, alle ninfee, tante, tantissime ninfee, piante talmente sconosciute in questo pezzo di campagna da essere ritenute pericolose dai suoi vicini di casa che, preoccupati di possibili disastri ambientali, gli fecero una piccola guerra che nel tempo fu sedata con l’intervento dei politici locali. ma questo l’ho già raccontato!

Con il giardino acquatico Monet completa quella che diventerà la sua tavolozza, il luogo nel quale lavorare con il colore e la luce, restringendo sempre di più il suo campo di azione, quasi come se un cambio di punto di osservazione, questa volta più ravvicinato, potesse mettere più a fuoco le superfici e la loro interazione con la luce.

Il ciclo delle ninfee sarà il lavoro dell’ultimo periodo della sua vita e proprio in queste opere, nei riflessi del cielo sull’acqua, in quella sorta di movimento statico che è il galleggiamento delle piante acquatiche, nelle fronde dei salici che quasi contrastano con i loro fili verdi il senso orizzontale dell’acqua, in queste superfici, si realizzano scomposizioni e ricomposizioni luminose di pennellate fluide, di una materia cromatica che viene stesa in piccoli o grandi vortici che suggeriscono a loro volta un lavoro continuo dentro e con la natura, una natura poetica, narrante.

Per gli amanti dei giardini, per gli studiosi, gli appassionati, Giverny però non è un luogo di grande interesse e spesso si storce il naso davanti a quella quantità di fioriture quasi bulimiche, che invade incessantemente, senza pausa, esageratamente tutto il giardino. Sembra quasi che tutto quel colore, che a colpo d’occhio stordisce, sia troppo semplice e disorganizzato per creare una vera e propria struttura, una composizione con pause, punti focali, strutture, racconti e metafore. Sembra quasi un bouquet di campagna, in sintesi, da una lettura superficiale.

Giverny, a mio avviso, non dovrebbe essere letto come un giardino ma come, metaforicamente parlando, la scatola dei tubetti dei colori di Monet, quei tubetti che proprio in quell’epoca hanno permesso ai pittori di uscire dai loro studi e dipingere all’aria aperta, nel paesaggio, fuori, sotto il sole o sotto le fronde di un grande albero.

Giverny forse non è giardino e non è natura, non è una collezione, né un divertimento, è probabilmente uno strumento che per metà della sua vita Monet ha continuato a costruire, affinare, mantenere per la sua arte, per le sue visioni e come tale è imprescindibile dal pittore, dal suo creatore, in sintesi non può essere capito o letto se non insieme al suo ideatore.

Per molti giardini la figura del creatore, chi pensa e progetta, chi traccia delle grafie, dei segni, delle strutture, è una figura che poi in qualche modo si dissolve nell’opera, o almeno diventa parte dell’opera; il giardino in qualche modo prende una propria autonomia anche fisica, un proprio carattere che, se pur inquadrato in una linea di pensiero e di ricerca del progettista, assume e trasmette comunque valori che sono letti universalmente dentro processi storici, insomma l’opera, il giardino, acquista una sua riconoscibilità autonoma che comunque viene letta o percepita anche da chi non conosce la storia del giardino né il suo autore.

Per Giverny la cosa è un po’ diversa a mio avviso. Non ci troviamo di fronte ad un giardino ma uno strumento, a una specie di dispositivo che l’artista ha avuto la necessità di costruire per la sua ricerca, per la sua arte e non può quindi avere carattere di autonomia, non può diventare lui stesso opera perché è un pezzo, un frammento, una particella dentro l’opera di Claude Monet e come tale va interpretato. Le tante persone che lo visitano, lo attraversano, lo ammirano in realtà cercano con gli occhi altre immagini, quelle che riportano lo sguardo dentro i quadri del maestro, cercano l’angolazione esatta della veduta del ponte sullo stagno di ninfee per ripercorrere mentalmente le pennellate cromatiche, cercano una sorta di simbiosi con il pittore, non con il luogo. E poi gli stessi visitatori si ritrovano nello shop a comprare riproduzioni dei quadri che ricoprono sottobicchieri di plastica, tappetini per il mouse o foulard di seta. E questo forse per un giardino è quasi inaccettabile.

Giverny, dopo la morte di Monet avvenuta nel 1926, è passata a Blanche, la figlia e poi a Michel, il figlio, che nel 1966 donerà la proprietà all’Accadémie des Beaux Arts. Sono anni in cui la proprietà è abbandonata, il giardino inselvatichito, la grande guerra ha distrutto, gli studi del pittore sono in rovina tanto che dentro ci cresceranno erbe e alberi.

Nel 1977 sotto la guida di Gerarld van der Kemp, del suo assistente André Devillers e del giardiniere Gilbert Vahé, iniziano i lavori di restauro della casa e del giardino. Monet, che fino a quel momento non era molto considerato dei francesi, tanto da essere spesso confuso con Manet, ritrova un interesse anche in patria grazie ad una meravigliosa retrospettiva al Metropolitan Museum di New York nel 1979. Oggi, anche se non sono state ritrovate molte delle piante originali, soprattutto gli ibridi perché non più in produzione, il giardino ha ancora gli alberi e i glicini piantati dal Maestro.

Per la mia Tarte Vert-Vert, la torta ai pistacchi con una glassa verde del ricettario di casa Monet, ho utilizzato invece dei pistacchi le ortiche dei miei vasi in onore delle passeggiate acquatiche sull’Epte, un affluenete della Senna, sul quale Monet si divertiva a navigare con la sua barchetta partendo all’Isola delle Ortiche.

Un consiglio, se volete saperne di più sulla cucina di casa Monet il ricettario è tradotto in italiano in questa pubblicazione: Claire Joyes, Alla tavola di Monet L’autentico ricettario di famiglia del maestro di Giverny, Guido Tommasi editore, Milano 2003.

Ricetta della torta alle ortiche

ingredienti

- 150 grammi di ortiche

- 250 grammi di farina 00

- 4 uova intere a temperatura ambiente

- 100 grammi di burro ammorbidito

- 200 grammi di zucchero semolato

- un pizzico di sale

- latte intero q.b.

- una bustina di lievito

- aroma naturale di vaniglia, qualche goccia

procedimento

- bisogna prima di tutto lessare le ortiche per renderle innocue sotto il palato – è inutile dirvi che dovete maneggiarle con i guanti prima di lessarle … 🙂

- una volta lessate per alcuni minuti, strizzarle bene e mettere tutti gli ingredienti, escluso il lievito, in un mix e azionare ad intervalli finché non si ha una consistenza omogenea ma non fluida

- eventualmente aggiungere un po’ di latte, se necessario

- aggiungere in ultimo il lievito e mescolare con una spatola

- nel frattempo accendere il forno e portarlo a una temperatura di 180°C

- cuocere per trenta minuti circa o fino alla prova stecchino

- sfornare il dolce e lasciarlo raffreddare prima di servirlo

- eventualmente si può ricoprire la torta, che nel mio caso è uno stampo per bundt cake, con una glassa oppure con del semplice zucchero a velo